|

류석호 교수 |

지난 추석 때 개봉한 사극영화 ‘남한산성’은 ‘말(言語)의 힘’을 극명하게 보여준 수작이라 할만하다. 1636년 인조 14년 병자호란, 고립무원의 남한산성 속 조선의 운명이 걸린 가장 처절했던 47일간의 이야기(원작 김훈)를 그린 이 영화는 서로 다른 신념을 가진 두 충신의 비원(悲願)을 토하는 ‘말의 대결’이 중심축을 이루고 있다.

높은 학식과 고매한 인격을 갖춘 국가적 동량(棟樑)인 두 중신 간에 펼쳐지는 치열한 논리와 주장이 깊은 울림을 남긴다. 막강 군사력을 가진 청과의 화친을 통해 후일을 도모하자는 ‘주화파’의 대표 이조판서 최명길(이병헌 분)과 끝까지 청과 맞서 싸워 대의를 지키자는 ‘척화파’의 거두 예조판서 김상헌(김윤석 분)의 사자후가 시종 불을 뿜는다.

“저들이 말하는 대의와 명분은 도대체 무엇을 위한 것이옵니까? 오랑캐의 발밑을 기어서라도 죽음은 견딜 수 없고, 치욕은 견딜 수 있는 것입니다. 견뎌주소서. 삶이 있은 후에야 비로소 대의와 명분도 있는 것이 아니옵니까?”(최명길)

“세자를 오랑캐에게 바치려 하는 자들이 과연 누구의 신하이옵니까? 오랑캐에게 무릎을 꿇고 삶을 구걸하느니 사직을 위해 죽는 것이 신의 뜻이옵니다. 한 나라의 군왕이 어찌 만백성이 보는 앞에서 치욕적인 삶을 구걸하려 하시옵니까?”(김상헌)

지난 2011년 개봉한 외화 ‘킹스 스피치(The king’s Speech)’는 어떤가. 제2차 세계대전 당시 갑작스런 형(에드워드 8세)의 퇴위로 억지로 왕위에 오른 조지 6세(엘리자베스 2세 여왕의 아버지, 콜린 퍼스 분)는 심각한 말더듬증과 사람들 앞에 나서기 싫어했던 소심한 성격의 소유자였다.

나치 독일의 융단 폭격으로 쑥대밭이 된 런던 시민들과 영국민들에게 희망과 용기를 심어주기 위해 국왕이 직접 라디오 연설을 할 필요가 있었다. 영국민들이 세기의 선동가 히틀러에 맞설 새로운 지도자를 원하던 때, 그는 괴짜 언어치료사 라이오넬 로그의 도움으로 자신의 콤플렉스를 극복하며 마침내 당당하게 국민들을 감동시키는 ‘훌륭한 연설’을 하기에 이른다.

미국 역사상 최초의 흑인 대통령 탄생에 가장 큰 공신은 ‘말의 힘’이었다는 것이 중론이다. 이른바 ‘오바마 화법’으로 불릴 만큼 탁월한 연설 솜씨를 바탕으로 정치적 소외층과 무관심층을 선거판으로 끌어내 대선 승리의 토대를 마련했기 때문이다.

‘말의 힘’이 어느 시대건 국가적인 파워일 수 있다. 그 역사적인 예가 고려 병관어사이자 중군사 서희와 거란 장수 소손녕과의 담판이다. 993년 고려의 북진 정책과 친송 외교를 구실로 침입한 80만 거란군을 맞아 항복론과 할지론(割地論)에 반대하며 직접 적장과의 담판을 통해 전쟁을 피하고 고토(古土, 강동 6주)를 회복하는 성과를 거뒀다. 이는 국제 정세에 대한 통찰력, 당당한 태도가 한몫한 것도 있지만, 뭣보다도 조리가 분명한 주장이 상대를 설득시켜 외교적 승리를 가져온 결정적 요인이었다는 것.

이와는 대조적으로 지난 11월22일 한·중 장관 회담 때 왕이 외교부장이 강경화 외교장관에게 한 결례에 가까운 발언에 속수무책으로 당한 일은 두고두고 곱씹어 볼 만한 ‘사건’이 아닐 수 없다. 이른바 강 장관이 국회에서 언급한 ‘3불(不)’ 즉, 사드의 추가배치, 미국주도의 MD체제 편입, 한미일 3국 군사동맹 등 3가지를 하지 않겠다는 것에 대해 ‘언필신 행필과(言必信 行必果)’ 운운하면서 쐐기를 박은 것이다.

이는 논어에 나오는 말로, “어떤 사람을 진정한 선비라 할 수 있습니까?”라는 제자 자로의 질문에 공자는 “내 행동의 부끄러움을 알고(行己有恥·행기유치) 일을 맡았을 때 군주를 욕되지 않게 하면 선비라 할 만하다”고 했다. 그보다는 못하지만 “집에서 효자 소리를 듣고 마을에선 공손하다는 소리를 들으면 역시 선비라 할 수 있다”고 공자는 말했다.

“소인이지만 그나마 겨우 선비라 할 만하다“며 공자가 마지막으로 꼽은 부류가 ”말에 믿음이 있고 행동에 결과가 있는(言必信 行必果) 사람’이었다. 만약 강 장관이 “말에는 반드시 믿음을 찾고 행동에는 반드시 결과를 추구하는 깽깽거리는 소인들이 있지요(言必信 行必果 硬硬然小裁·언필신 행불과 경경연소재)”라는 논어 자로편의 또 다른 말로 되받아쳤으면 하는 아쉬움이 남는다.

아니면 맹자가 말한 “군자는 말에 반드시 믿음을 줄 필요가 없다. 행동을 함에 반드시 성과를 보여줄 필요가 없다. 오직 의로움에 따를 뿐이다(大人者 言不必信 行不必果 惟義所在·대인자 언불필신 행불필과 유의소재)”를 거론했으면 좋았지 않았을까. 이러한 ‘말의 힘’은 단순히 그럴듯한 수사나 화려한 언변에서 나오는 게 아니라, 인문학적 소양과 당당한 자세(위의·威儀)에서 비롯된다.

20년 전 영국 체류시절, 초등학교에 다니던 딸아이가 ‘드라마(drama·연극)’를 정규과목으로 이수하는 것을 특별한 느낌으로 지켜본 기억이 새롭다. 연극에선 희곡의 흐름에 따른 일정한 배역과 순서가 있어서 이런 학습을 통해 일찍부터 상대방에 대한 존중과 함께 말의 힘과 기술을 배운다는 것은 매우 의미 있는 일이라고 여겨졌다.

영국 하원 의장의 ‘말의 권위’는 어떤가. 여야 간 치열한 입씨름이 펼쳐지는 과정에서 장내가 소란스러워지면 의장은 질서 유지를 위해 “오더(order)!”를 두 세 차례 외치고, 이내 상황이 정리된다. 이에 따르지 않으면 퇴장당하거나 출석이 정지될 수 있다. 영국에서 의회 민주주의가 발달하고, ‘영국신사’라는 명예로운 별칭을 얻게 된 것도 이런 ‘말의 힘’과 깊은 관련이 있다고 본다.

일찍이 독일의 철학자 하이데거가 ‘언어는 사고의 집’이라고 갈파한 것이나, 우리 격언에 ‘말 한마디로 천 냥 빚을 갚는다’고 한 것도 ‘언어의 중요성’을 지적한 것에 다름 아니다. 무술년(戊戌年) 새해에는 말이 제 자리를 잡고, 제 몫을 다하는 그런 세상이 됐으면 하는 바람이다.

류석호 외래교수 (강원대학교·신문방송학)

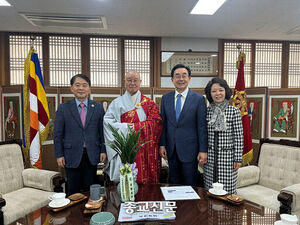

- 한종협 홍윤종 회장·가정연합 송용천 회장, 태고종

- 한종협 홍윤종 회장·가정연합 송용천 회장, 태고종 총무원장 상진 스님 회동- 상진 스님 "

- 한국종교협의회, 가평 수해복구 현장서 침수가구 정

- 한국종교협의회, 가평 수해복구 현장서 침수가구 정리 및 환경정화 봉사 실시한국종교협의회는

- 무슬림 커뮤니티 정신 건강 서비스 정상화 목표로

- 무슬림 대상 온라인 모바일 정신 건강 기업인 TherapyLine이 전문 카운셀링 서비스를